一、破除误区:数据资产管理的现实意义

1,常见误解澄清

(1)数据“治理”≠数据“资产化”。资产化必须贯穿“确权、运营、流通、价值回流”全周期。

(2)“资产管理” ≠ “资料管理”。只有把数据作为资源登记、确权归属、定价评估,参与运营分润,才能真正融入主业、并释放其平台价值。

(3)“有模型” ≠ “有资产管理”。有模型、有表不是数据资产化的全部,必须“全过程闭环+全流程自动化”。

(4)“数据可用” ≠ “资产可流通”。“用”只是初步目标,对数据资产还要实现“登记-确权-分级-定价-授权-流通-价值沉淀-合规归档/销毁”一系列闭环管理。而资产化强调全流程闭环,包括采集、标准、目录、确权、流通、价值反馈和合规归销毁。必须解决数据“不可见、无权属、价值不清、流通难”的现实难题。

2,数据资产化的核心

- 数据资产本质:数据不再只是一项资源,而是在企业全生命周期中不断“增值”“运营”“变现”的可管理资产。

- 全生命周期管理的重要性:让数据像资金、设备一样“可见、可用、可管、可收”,并可合规、安全地流转,实现数据价值的正向循环。

3,数据资产管理目标

- 具备“责任定界、数据增值、合规流通、价值变现”四大能力。

- 实现“看得清、管得住、用得好、流得明、算得清”,让管理、创新、业务等各端有权属、有收益、有激励。

二、背景与新政策环境

1,现实中存在的共性难点

- 数据治理止步于标准和清洗,资产无“户口”、流程无闭环。

- 数据跨部门、跨生态难以用起来,审批慢、归责乱、收益不清。

- 容易出现数据孤岛、价值沉睡现象,“流通痛、责任难、数据怕用”。

2,政策驱动

- 《数据二十条》、《新型数据基础设施建设指南》、《可信数据空间标准体系建设指南》等为数据资产管理指明方向

- 加快推动数据资产化与要素流通

3,数字化进程与新政策环境

- “数据要素”纳入生产要素,用可信数据空间承载高质量数据集,服务于企业。

- 政企数字化,从“重采集、重存储、轻运营、轻变现”转向“重资产、重流通、重规范、重收益”。

4,创新应用与安全监管双高压

- 既要盘活资产、创新赋能,又要符合安全、合规和实名可溯等最严要求。

- 新场景、新需求呼唤流程创新和平台升级。

三、数据资产全流程管理体系框架

1. 五大理论支撑

(一)资产属性理论

- 战略归纳:数据是国家和企业数字化转型的重要资产,必须明晰归属、确立权属关系、强化责任主体、建立完整的权利与定价、流通和收益分配机制,将其纳入统一资产管理体系。

- 政策依据:国务院关于构建数据基础制度的指导意见,国家数据基础制度建设方案等,多次强调“数据确权、登记、评估、流通、收益分配”等资产化核心要素。

(二)生命周期管理理论

- 战略归纳:覆盖“采集、存储、治理、分级、建模、定级、定价、服务化、流通、归档与销毁”全生命周期,要求各环节规范化、标准化和自动化管控。每一阶段都需有明确制度、技术和责任配套,形成数据资产运营和变现的坚实基础。

- 政策依据:《国民经济和社会发展“十四五”规划》、《“十四五”数字经济发展规划》等均要求,推动数据资源开发、流通和管理全链条完善,防止管理短板和资产沉睡。

(三)标准化治理理论

- 战略归纳:建立统一的数据标准体系,实现数据分类分级和业务口径一致,确保数据资产可共享、可复用、可监管。以元数据、主数据、指标口径等标准化为前提,赋能跨行业、跨部门的数据资源高效流通。

- 政策依据:《国家数据资源体系建设文件》明确“建立统一的数据标准和质量体系”,《GB/T 38540等数据管理国家标准》。

(四)安全合规理论

- 战略归纳:把安全与合规作为底线,实现多级敏感数据动态分级、严格的访问控制、全流程操作审计和合规的风险预控,让数据流通在合规可控的轨道上运行,为数据要素市场健康发展提供制度保障。

- 政策依据:《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《数字中国建设整体布局规划》等,要求数据全生命周期安全可追溯、操作可审计、风险可倒查。

(五)价值转化理论

- 战略归纳:将数据资产通过目录化、服务化和市场化流通,融入产业创新、数字经济和社会治理等场景,实现真实价值转化、市场化定价与多方共赢。推动数据要素价值得到真正释放。

- 政策依据:《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,聚焦“推动数据资产入表、市场化流通与创新场景变现”,《数据要素市场建设政策意见》。

2. 全流程管理环节

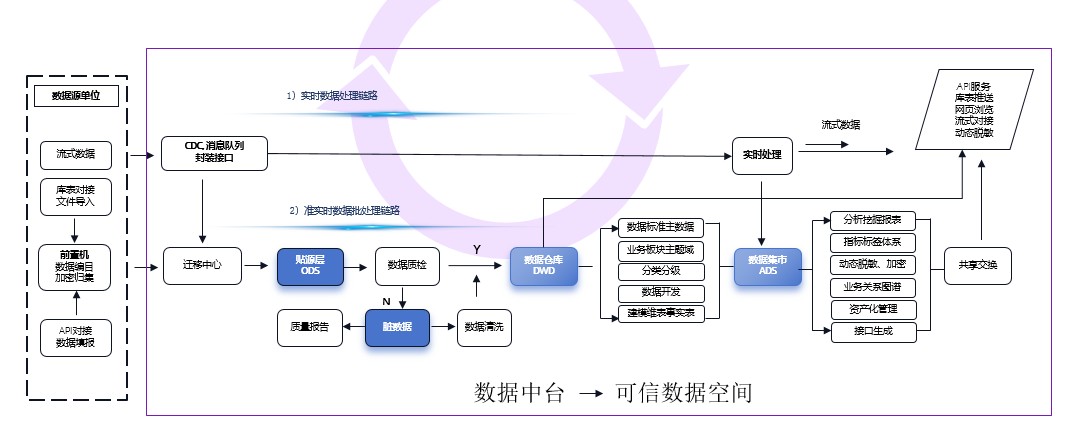

采集 → 存储分层 → 标准 → 质量管理与治理 → 数仓开发建模 → 分类分级、隐私计算 → 权限管控 →定级/定价 → API生成与发布 → 数据资产市场 → 共享/空间运营/收益 → 归档/销毁

3. 流程补全

3.1 全链路资产管理的流程短板

许多以内置开源生态为主的大数据资源管理平台,在数据资产全链路管理方面,存在以下主要短板:

(1)数据血缘全链路资产追踪缺失

平台在数据采集、治理、分析、流通等各环节,缺乏完整、自动化且可视化的数据血缘管理能力,无法对数据资产的全生命周期流转进行溯源。资产的产生、变更、流向等关键节点难以精准追踪,影响数据资产的价值评估、风险识别和责任追溯,削弱了数据资产的全流程管理能力。

(2)数据权限与资产安全管理体系不足

现有数据授权和权限配置分散在多个业务子系统,缺乏统一的资产安全管控。全资产链路中数据在不同平台流转和使用时,授权流程割裂、运维复杂,无法有效保障数据资产在全流程中的合规使用与责任追踪。

(3)资产分类分级与脱敏机制不完善

第三方的数据分级分层、自动脱敏能力未嵌入到数据全生命周期管理流程,对数据资产的浏览、共享与API访问中缺乏全链路安全管控。现有的“*”遮掩等简易脱敏方式,无法支撑资产在隐私下的多方生产、联合分析和价值释放,限制了数据资产的全程流通与管控。

(4)缺失区块链存证,资产流通不可证

未集成区块链等可信存证技术,关键数据资产在采集、流通、授权、共享等环节缺乏全链路不可篡改的留痕,无法为资产流通、权属分配及合规审计等全流程提供法定级的不可否认性和可信性证明。

(5)动态可信资产空间构建能力不足

平台缺少基于资产的动态安全隔离与合规机制,难以为跨部门/跨组织/跨企业的数据资产形成弹性可信空间。资产难以根据流通需求和合规要求灵活进入各类“数据空间”,难以支撑多主体之间的资产隔离、责任分明和流通监管。

(6)其他典型资产全链路短板

- 缺失资产多元价值度量和收益分配管理,难以支撑数据资产全流程价值释放。

- 生态对接开放能力弱,数据资产与行业/企业流通市场资产规则协同不足。

- 缺乏全过程数据资产流动监控、异常检测及风险预警,无法全面管控高频高价值资产风险。

- 平台对资产创新场景和新兴政策适应性不足,阻碍数据资产要素属性的市场化最大化释放。

- 升级改造与重建对比(聚焦数据资产全链路管理)

3.2 方案一:基于原有大数据资源管理平台的资产全链路升级改造

- 平台异构与兼容性挑战大:需推动各类资产管理能力(血缘、权限、脱敏、存证等)与历史技术栈深度融合,兼容性改造量大,影响全链路资产一致管理。

- 改造成本高,效益回收周期长:各链路资产管理工具集成和流程重构工程庞大,实施周期长,对资产全流程高效管控短期成效有限。

- 权限管理与资产流通流程重塑难度大:实现资产级别权限统一、全流程透明授权,需牵涉多个系统架构重构,跨平台一致性难保障。

- 资产合规流通与业务不中断难协调:在进行资产全链路管理升级时,保证现有资产运转、业务连续、数据质量及可信服务长期不中断极具挑战。

- 运维与数据资产管理复杂度提升:新老管理体系并存,资产流通维护压力大,对全链路资产风险管控和技术团队要求水涨船高。

3.3 方案二:保留原有平台,重建面向资产流通的可信数据空间

可信数据空间独立作为全流程资产管理中间层:新建平台专门负责数据资产流通、共享与价值管理,形成资产全链路的可信隔离与合规流转环境。

- 与存量资产平台联动交互:

原平台侧重于数据资产基础治理、汇聚、加工,作为全链路资产的源头与归集环节; 可信数据空间通过标准API、批量同步等方式,获取原平台汇聚和治理后的高质量数据资产,并采集全链路资产元数据、权限及资产目录信息;

两平台通过接口、消息队列、资产目录映射等多种方式进行数据资产全链路交互管理,区分对内资产治理和对外数据资产流通,实现资产安全与灵活流转。

可信资产空间具备全面资产管理能力:自带数据血缘、身份认证、角色权限、合规脱敏、隐私计算、区块链可信存证等全链路资产管理能力,实现数据资产的源头可控、全程合规以及流通可证。

四、全流程管理“十一步法”:实战操作详解

1. 源数据目录自动化编制

- 全量化目录梳理:实现源端数据自动扫描、元数据采集与目录整理,应编尽编,使每一类源端数据资产明晰在册。

- 资产化目录发布:源端数据目录发布,推动数据由“原材料”转变为登记在册的可管理资产,夯实数据资产管理基础。

2. 数据标准:夯实数据资产管理基石

- 建立业务代码/数据元标准/数据标准:全面梳理各类资产字段,保证资产口径一致、结构统一。

- 标准关联:将数据标准应用到数据质量管理、数据开发建表、业务主题域、维度表和事实表构建过程中去。

3.主动元数据与资产血缘梳理

- 元数据:资源所有权元数据、 资源所属平台元数据、 资源所属模块元数据、资源存储系统类型元数据、 资源元数据、全局业务属性元数据、分类元数据、 标签元数据、 调度任务元数据、 任务流元数据。

- 多维度关联:每一张表要关联到资源所有权、访问权、所属空间、数据编目、数据库、Schema、主题域分类、敏感等级、调度任务、API、指标、标签、存储大小、更新频率等,为全流程资产管理、价值发掘和风险追溯提供依据。

- 资产血缘全链梳理:主动采集和管理元数据,理清资产生成、加工、流转的来龙去脉,横跨源头、开发、使用每一环。

4. 数据质量管理与清洗治理

- 质检规则确定:依据DAMA数据质量管理规范,制定表结构和数据项质检规则。

- 质检流程和任务确定:确定质检数据范围,比如从ODS到DWD的质检,产生脏数据库,进行清洗后入仓。在数据开发过程中,校验数据标准和数据质量是否满足。

- 质检报告:定期自动质检,产生质检报告。

5. 数据开发与业务建模

- 业务主题域体系搭建:基于资产目录,建设主题域、主数据和指标体系,明晰资产应用场景。

- 模型资产化:Cube/BI发布、模型训练集纳入资产目录,实现模型、算法也作为数据资产统一管控。

6.分类分级与隐私计算

资产目录的梳理、分类分级(S1~S5)

可信数据空间中要求的隐私计算

- 数据脱敏规则、加密规则、访问控制

- 权限审批、授权管理

- 数据流通全链路追溯与合规审计

- 隐私计算、多方安全协同机制(MPC、联邦学习…)

7.权限管控

系统权限和数据权限之分。

在可信数据空间管理中,系统权限决定了数据服务商是不能在数据生产空间中看到数据的。

- 数据创建者可以授权数据访问权限给他人

- 公共资产数据可以给所有权限者浏览

- 数据申请的结果主要是数据浏览、API访问、数据订阅推送

8.资产定级定价

- 数据资产价值评估、定价模型建设

- 数据资产权属管理、责任追踪

- 资产的溯源

9. API生成与发布

- 数据资产API生成与微服务部署

- API上下线管理,过期管理

- API安全,与分类分级、用户权限的绑定

- API 日志监控

10.数据资产市场

数据资产市场包含哪些内容?数据表、API、指标、标签、BI结果集、NLP训练集、图像训练集等数据产品

- 资产目录清晰梳理、分级上架

- 资产市场的申请流程管理

- 数据地图全局资产可查、可用

11.资产共享、 运营与创新收益--可信数据空间的赋能作用

- 数据资产开放与服务供给:可信数据空间建立了安全合规的数据服务/API开放体系,保障数据资产的合规共享与便捷流通。

- 资产交易与共享机制:在可信数据空间中,构建起完善的数据交易、共享与授权机制。

- 数据应用创新孵化:可信数据空间促进多样化的数据资源共享,激发各类数据创新应用场景的孵化与落地。

- 收益分配与管理优化:依托可信数据空间的数据流动与使用监控,建立资产收益分配和激励反馈机制,支持按实时共享、实际使用度等多维度进行收益权分配。

- 全局区块链存证。

五、数据中台与可信数据空间的区别

数据中台:打通企业/机构内部数据孤岛,实现标准化、资产化、服务化。数据中台是流程自动化底座,负责采集、治理、标准、资产目录、服务发布等全流程数字底座。

数据中台强调集中治理服务。

- 自动采集与资产登记:多源头一键接入,打通数据孤岛,资产自动建档。

- 全流程数据治理:标准、质量、建模、血缘一站式治理与可视监管。

- 安全权限管理:多级角色、粒度、动态授权,操作全留痕。

- 服务化与目录化输出:API服务零代码输出、流量和调用统计及时预警。

- 全生命周期资产管理:可见、可管、可追责、价值可视、覆盖归档与销毁等各环节。

可信数据空间:实现数据跨组织安全合规流通,提升数据流动价值。可信数据空间是保障资产可信流通、合规交换的场景创新平台,嵌入资产流通与合规管控关键环节。

可信数据空间强调多方协同治理服务。

- 跨组织/部门合规流通:支持多业务主体间数据的“信任隔离 + 安全流转 + 權责清晰 + 过程溯源”。

- 分级管理/脱敏隔离:空间物理/逻辑隔离,支持多级敏感区动态弹性配置。

- 自动审批/合约授权/日志存证:全流程审批、合规合约自动化执行和全链条日志审计,满足监管、安全及质疑倒查需求。

- 价值评估与收益分配:基于资产使用和贡献实时动态归集和分润。

六、展望与建议

- 与国家“数据要素市场”战略衔接

- 数据资产全流程管理常态化运维

- 持续完善数据安全合规标准体系(融合信创与国密等要求)

- 打造数据资产全生命周期闭环,激发数据价值最大化